OUT LINE

近年、都市開発の分野では、

「まちづくり」や「エリアマネジメント」が重要なキーワードとして注目を集めている。

不動産開発においては、建物単体ではなく、

地域全体の価値をいかに高めていくかが問われる時代になってきた。

単なる施設開発にとどまらず、地域の関係者と連携しながら「まち」を育てていくという

考え方が、今や重要なテーマとなっているのである。

こうした潮流を受けて、世界貿易センタービルディングでは、

地域とともに価値を創出するための専門部署「まちづくり推進部」を2022年に立ち上げた。

舞台となるのは、東京の玄関口として多くの人が行き交う浜松町。

高層ビルが立ち並び、大規模な再開発が進むこのエリアで、

同部署がどのような思いと戦略をもって「まち」と向き合っているのか。

その取り組みに迫る。

OUT LINE

PROJECT MEMBER

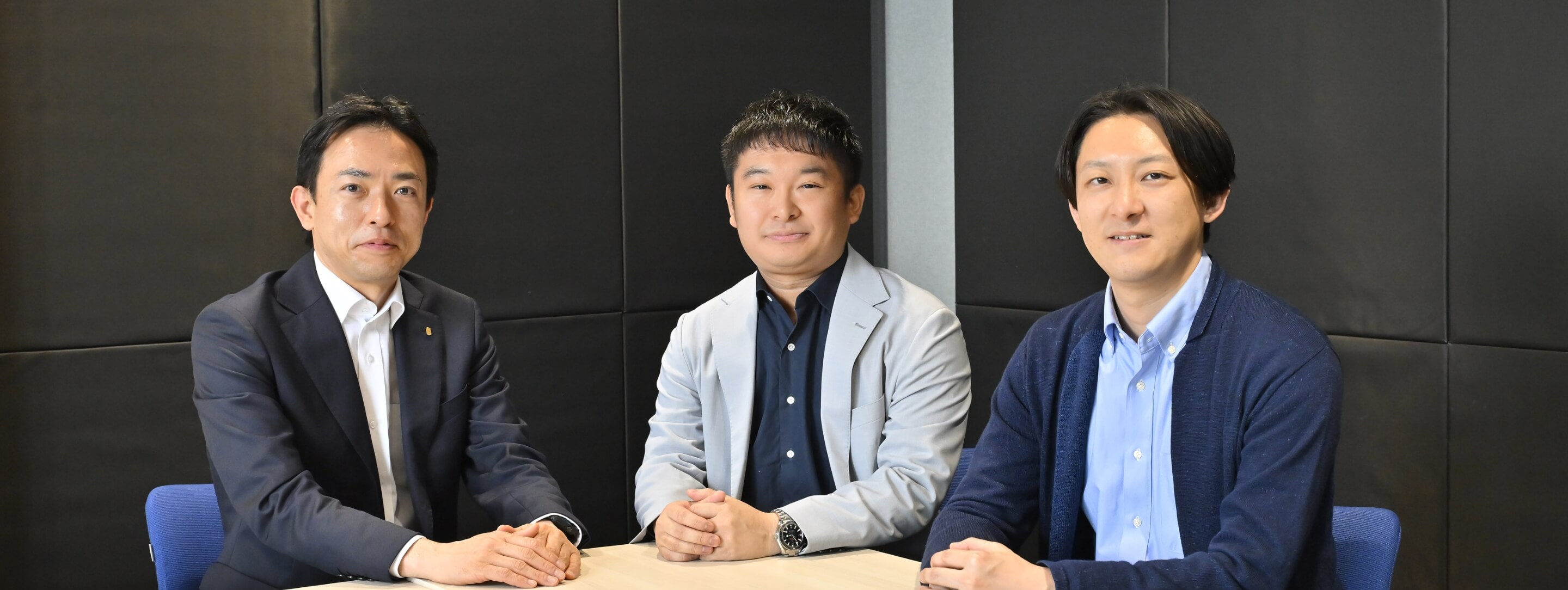

秋本 記央

NORIO AKIMOTO

浜松町芝大門エリアマネジメント

専務理事(まちづくり推進部)1999年新卒入社

経理部、企画部、総務部、不動産開発部、建設技術部などを経て、現在はまちづくり推進部・開発企画部を兼務。

後久 大樹

HIROKI GOKYU

浜松町芝大門エリアマネジメント

事務局(まちづくり推進部)2024年中途入社

新卒でゼネコンに入社し首都圏の都市開発に関わったのち、

当社へ転職しまちづくり推進部・開発企画部へ配属。

関根 隼人

HAYATO SEKINE

浜松町芝大門エリアマネジメント

事務局長(まちづくり推進部)2011年新卒入社

入社後、管理部や経営計画部、ThinkPark事業部での勤務を経て、まちづくり推進部へ配属。

動き出した挑戦

立ち上げと仕組みづくりの

舞台裏

- 秋本

当社では、世界貿易センタービルディング本館・ターミナルの建替えプロジェクトを中心とする浜松町駅西口再開発を契機に、まち全体の価値を高め、新たな魅力を生み出していくことの重要性を認識するようになりました。そうした背景のもと、2022年に発足したのが「まちづくり推進部」です。

当時はまだ、「エリアマネジメント」という概念自体が社内でも浸透していたわけではありませんでした。そこで私たちは、働く人、住む人、訪れる人――このまちに関わるすべての人々とどのように向き合い、何を目指すべきかを改めてゼロから見つめ直すことから始めました。

- 関根

まさに手探りのスタートでしたね。何をするべきか以前に、そもそも何ができるのかも分からない。でも、その分、自分たちでゼロからつくっていける自由さがありました。正解がないからこそのワクワク感がありましたね。

- 秋本

活動を進めていくなかで痛感したのが、外部との連携の重要性です。行政やまちの人たちときちんと協力し合うには、社内の一部署としての活動だけでは限界がありました。そこで法人格を持つ組織として、2023年に「一般社団法人 浜松町芝大門エリアマネジメント」を立ち上げました。

法人設立は初めての経験で、全国の事例を調べたり、訪れたり、専門家に相談したりしながら、一歩ずつ進めました。

社内外の仲間を増やしながら試行錯誤を重ね、ようやく形にすることができたんです。

- 後久

私は2024年に中途で入社して、この部署に配属されました。入った時にはすでにエリアマネジメント法人が立ち上がっていましたが、その中でも「このまちの価値をどう高めていけるのか」を考える日々は新鮮です。ゼネコンにいた頃は“建てるまで”の仕事が中心で、まちとの関係まではなかなか見えにくかったんです。ここでは建ったあとも人やまちとどう関わるかを考える必要がある。まちづくりって、もっと広くて、深くて、継続するものなんだなと実感しています。

昔からやっていたことに、

「まちづくり」「エリアマネジメント」と

名前がついただけだった

- 秋本

先ほど申し上げたように、社団法人の立ち上げ当初、私たちは「まちとどのように関わるべきか」をゼロから考えていました。でも、よくよく振り返ってみると、当社は昔からまちと自然な形でつながっていたんです。

創業以来、「当社の社業発展はテナント各位の繁栄に基づくものであり、世界貿易センタービルの隆昌は周辺エリア地域の興隆につながるものである」という基本精神のもと、世界貿易センタービルを中心としたイベント企画、まちのプレイヤーをつなげる場づくりの事務局を担っていました。

- 関根

そうなんですよね。当社は2024年に創業60年を迎えましたが、会社設立時から町内会への活動や、旧本館の敷地内にあった「みなと稲荷神社」や芝大神宮の祭事、また入居していただいているテナントさんとの交流などを通じて、ずっとまちと向き合ってきました。

今でこそそういった活動を表現するために「まちづくり」や「エリアマネジメント」という言葉が出てきましたが、そういったワードが一般的になる以前から、当社は実質的には同じことをやってきたんですよね。

- 秋本

だからこそ、私たちが今やっていることは決して“新規事業”ではなく、これまで当社が育んできたまちとの関係を、しっかり制度として整理し、誰もが理解できる形に再構築しているという感覚です。名前が与えられたことで、ようやく社内外にその活動の意義を共有できるようになったという気がします。

- 後久

そういう意味で、「まちづくり推進部」や「浜松町芝大門エリアマネジメント」としての取り組みは、当社のこれまでの歴史を受け継ぎながら、さらにこの先の未来につなげていくための仕組みとも言えると思います。

参加した当社メンバー

“シビックプライド”の芽を育てる

子どもたちとつながるエリアマネジメントの実践

- 後久

我々のこれまで行ってきた活動の一つに、近隣小学校への出張授業があります。この取り組みでは、同じ港区内の小学生へ、地元の魅力を伝える授業を行っています。

エリアマネジメントって、今あるまちを良くしていくだけでなく、これからこのまちと関わっていく人たちと、どうつながっていくかが大事だと思っています。

そう考えたときに、やっぱり一番に目を向けたいのは、地元で育っている子どもたちではないかと考えました。

将来、浜松町で働いたり家庭を持ったりして、またこのまちで暮らすかもしれない子どもたちに、早い段階からこのまちの魅力に気付いてもらう。そして、このまちで育ったことに少しでも誇りや愛着を持ってくれたら、きっと将来また戻ってきて、まちに関わってくれる存在になってくれるんじゃないかって思うんです。

そういった気持ちを、“シビックプライド”って呼んだりもしますけど、そんな難しい話じゃなくて、自分の生まれ育ったまちをちょっと好きになってもらうきっかけを作る。その種まきが大切だと思っています。

浜松町は今、どちらかといえば高齢化が進んでいて、若い世代が少ない地域です。だからこそ、こういった活動の意義を強く感じています。

- 関根

さらに言えば、シビックプライドって、子どもたちだけの話じゃないと思うんですよね。浜松町で働く人たちにとっても、自分が関わっているまちに少しでも誇りや愛着が持てるような体験があるといいなと思っています。

たとえば、身近にある文化的な場所に気軽に触れられるだけでも、まちへの感じ方って変わってくると思うんです。

JR浜松町駅の真横にある旧芝離宮恩賜庭園なんて、すごく歴史のある場所なのに、意外と行ったことがないって人も多いんですよ。庭園の存在は知っていても、中に入ったことがなかったり、その歴史的背景までは知らなかったりするケースがほとんどです。

そういう人たちに向けて、私たちは周辺のエリアマネジメント団体や旧芝離宮恩賜庭園の方々と一緒に、庭園の魅力を知ってもらうイベントを企画・実施しています。

「あの場所って実はこんな意味があるんだ」とか、「今まで知らなかったけど面白かったな」と思ってもらえたら、それだけでまちに対する距離感ってぐっと縮まると思うんですよね。

このまちの面白さを、もっといろんな人に知ってもらえるように。

これからも地道に情報を届けていきたいし、同じように浜松町の魅力を伝えたいと思ってくれる仲間が増えてくれたら嬉しいです。

点から面へ

3つのエリアをつなぐ

まちづくりの挑戦

- 秋本

当社が一般社団法人 浜松町芝大門エリアマネジメントを立ち上げた頃、ちょうど同じ時期に、近隣の竹芝エリアや芝浦エリアでも、それぞれの地域に根ざしたエリアマネジメント法人が誕生しました。

浜松町駅や旧芝離宮恩賜庭園を中心に、3つのエリアが三角形のように位置するこの一帯。それぞれが独自の取り組みを行うのも良いですが、せっかくなら「点」ではなく「線」や「面」として、もっとダイナミックにまち全体を盛り上げられないかという思いから、3エリアをつなぐ連携の構想が生まれました。

私たちの拠点である浜松町芝大門エリアには、増上寺や芝大神宮、東京タワーといった歴史的・文化的な資源があります。竹芝エリアには劇団四季の劇場やアトレなどの商業施設が並び、島しょ部の玄関口としての役割も果たしています。一方、芝浦エリアでは運河や港湾を活かした水辺の再開発が進行中です。

それぞれのまちが異なる顔を持ちつつも、実は回遊性やにぎわい創出、防災といった課題は共通している。だったら、一緒に取り組んでみようじゃないかということで始まったのが、我々が「三地区連携」と呼ぶ3つのエリアをつなぐまちづくりの取り組みです。

実際に、各エリアの事業者同士で定期的に意見交換を重ね、共通の課題に向き合いながらプロジェクトを実施しています。今後、「芝東京ベイ協議会」という新しい組織体の設立も予定していて、緑と水を活かしたにぎわいづくり、そしてまち全体の価値向上に向けた取り組みを加速させていきます。

「三地区連携」の一環として旧芝離宮でのライトアップイベントを実施しています

関わる人も、

関わり方も無限大

まちづくり推進部の

仕事の魅力

- 関根

この部署の魅力の一つは、まちに関わる本当にさまざまな人たちと接点が持てることだと思っています。

会社にいると、どうしても部署や業務によって関わる相手が限られてしまいがちですが、まちには、住んでいる人、働いている人、訪れる人など、実に多様な方々がいて、しかもその顔ぶれは日々変わっていきます。昔からこのまちに住んでいる方もいれば、最近引っ越してきた方もいて、それぞれがまちに対して異なる思いや考えを持っています。

そういった声を直接聞きながら、一緒に取り組みを進めていけるというのは、エリアマネジメントという仕事ならではの面白さだと感じています。

- 後久

まちづくりって、すぐに成果が出るような仕事ではないんですけど、だからこそ「やってみたい」と思ったことにチャレンジできる自由さがあると思います。「これ面白そうかも」と感じたら、まずは動いてみる。そんなスタンスが歓迎されるのが、この部署のいいところですね。

例えば最近では、浜松町エリアを周遊する無料の循環バス事業を検討しています。

まちの回遊性を高めて、人の流れを広げるための取り組みなんですが、バス会社との調整からルートの設計、周辺関係者との合意形成など、まさに“まち全体”を巻き込んで進めていくような仕事です。また、公共交通機関でもないので、乗った方が楽しめるような独自の仕掛けづくりを考えることも可能です。

不動産の開発とはまったく違う領域ですが、「エリアに新しい価値を生み出す」という意味では、まさにエリアマネジメントの本質だと感じています。

もちろん、知らない分野の仕事ばかりで最初は戸惑うこともありますけど(笑)、逆にそれが新鮮で面白いです。いろんな分野に関われるので、自分の視野がどんどん広がっていく実感があります。

- 秋本

会社経営側の視点でいうと、エリアマネジメントは“コスト”が先行する取組みです。だからこそ、そのコストをどうやって“エリアの価値”や“まちの魅力”に変えていけるか——そういった愚直な発想が常に求められます。

目に見える成果ばかりを追うのではなく、「このまちをどんな場所にしていきたいか」という思いを持ち、その実現に向けた地道な取り組みを重ねることが大切です。

そうした積み重ねが、最終的に企業の評価や信頼にもつながっていく。目先の効果だけでなく、まちの可能性を信じて仲間とともに未来をつくっていける。それがこの仕事のいちばんの魅力だと思っています。

小さな種から、大きな未来へ。

未来の浜松町への展望。

- 後久

今の目標のひとつは、現在計画している無料の循環バス事業を実現させ、浜松町やベイエリアの“まだ知られていない魅力”を、多くの人に届けるためのきっかけにすることです。

まちの見どころをぐるりと巡りながら、普段は通り過ぎてしまう場所にも立ち寄ってもらえる。そんな“まちと出会う”ツールとして機能させたいと考えています。

私自身、入社前は浜松町との縁がほとんどなかったのですが、実際に足を運んでみると、歴史、文化、景観のすべてが重層的に重なり合う、想像以上に魅力的な街でした。

だからこそ、自分のように浜松町について「知らなかったけれど、訪れてみたら面白かった」と思う人が、もっと増えていってほしいという思いがあります。

将来的には、いわゆる“大丸有(大手町・丸の内・有楽町)”や、六本木・虎ノ門のような都心のビジネス・カルチャー集積地と肩を並べる都市として、浜松町のポテンシャルを引き出すエリアマネジメントを実現していきたいと考えています。

- 関根

浜松町は、良くも悪くもまだ決まったカラーがないまちだなと感じるため、これからどんな姿にもなれる「余白のあるまち」だと思っています。

今は、まさに“種まき”の時期。芽が出るまでには時間がかかるし、どんな花が咲くのか、どれほどの規模になるのかも正直わかりません。でも、私たちは今、一つひとつ丁寧に種をまいている途中です。

そしていつか花が咲いたときには、住んでいる人も働いている人も「やっぱり浜松町っていいまちだよね」と思ってくれるような、そんなまちに育てていきたい。その花がもたらしてくれた恵みは、きちんとまた地域に還元して、それが循環していくこと。

それが私たちの実現していくべき、真のエリアマネジメントだと思っています。

- 秋本

まちは生き物だと思っています。私たちが「これくらいでいい」と思えば、そのレベルのまちにしかなりませんが、「こうありたい」と信じて行動すれば、まちはそれに応えてくれる――そんなふうに感じています。

私たちは民間企業として、エリアマネジメントの目的を「会社のさらなる発展に寄与すること」と定義していますが、それと同時に、このまちに関わるすべての方々に「このまちのファンになってもらう価値を提供していくこと」も、重要な使命だと思っています。

これは夢物語の類かもしれませんが、いつの日かこの浜松町エリアに、ロープウェイを走らせられたらいいなと思っています。例えば、愛宕山から東京タワーを眺めながら、世界貿易センタービルを中継して、海へと向かって空を滑る――そんな風景があったら、きっとこのまちの魅力がもっと立体的に感じられるんじゃないでしょうか。

もちろん、現実的には浜松町芝大門エリアの東西アクセスの課題を解決するために、エリア循環バスを走らせることから取り組んでいます。それでも、「空」まで使ってまちをつなぐような仕組みができたら、本当に面白いと思うんです。

“陸・海・空すべてを使って訪れたくなるまち”。

そんな未来を思い描けることこそ、まちづくりの醍醐味かもしれません。